住养老院意味“子女不孝”?这些老人缘何改变了主意

发布时间:2025-02-28 05:00:36| 浏览次数:

“原来对住养老院怀有偏见,妈妈试住后体验蛮好,决定在这里安享晚年了。”近期探访一批沪上养老院,不少老人及家属向记者坦言心路的转变:从初始的排斥,到主动接受。

杨浦区延吉街道养老院氛围本就很好,部分设施改造后更受欢迎。记者去年探访时,入住率就很高,3个月后回访发现,不仅209张床位全部住满,还有四五名老人在排队。

静安区益福养老院原来在医疗这块有“短板”,与社区医院、三甲医院联动后,老人就医不再犯愁,还吸引了不少新老人入住。

据统计,截至2024年底,全市共700多家养老机构,养老床位17.58万张。随着住养服务品质、医养结合水平、专业科技含量等方面提升,上海养老机构以更开放的姿态迎接老人的试住体验与满意度评价。

这背后,是上海机构养老新范式的努力与尝试。今年年初,市民政局正式发布《上海市养老机构品质提升三年行动方案(2025-2027年)》,《方案》擘画出上海机构养老的未来蓝图——围绕老年人密切相关的“医、护、食、住、心、安”六件事,开展八项行动,进一步全面强化养老机构服务品质。

市政府参事赵卫星做过养老相关课题的调研,“我曾去丹麦考察过当地养老院,老太太老先生入住的房间温馨怀旧,里面摆放着他们昔日用过的家什,当地的养老理念就是,住养老院就像住在家里”。

上海机构养老借鉴了这一理念。《方案》提出,从更好满足老年人长期居住和生活照料需求出发,优化居住空间布局,美化机构整体环境,营造家庭生活氛围。建设有人情味、可托付、舒适温馨的专业照护机构。

始建于1996年1月的普陀区长风敬老院,是一家运营了20多年的“高龄”养老院,设施功能相对陈旧。2023年10月,敬老院启动全面修缮改造,并于2024年8月重新开放。改造后,敬老院入住率大幅提升,由改造前的41人升至61人,入住率达87%。

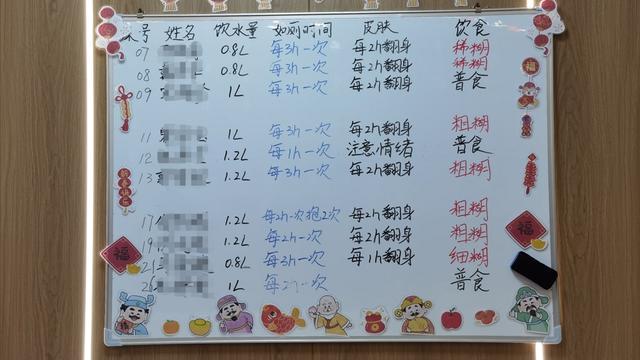

长风敬老院院长唐奇认为,入住率提升得益于设施功能升级。“不仅整体优化生活环境和服务设施,还增设了康复室、聊愈室、助浴间等,将不少床位改造为护理型床位,也有条件为老人提供更精细的护理服务。”记者看到,敬老院一层增设的护理台上,细致记录了每一位重点老人的护理要求,饮水量、如厕频率、多久翻一次身,吃普食、粗糊还是细糊……

一位被标注“注意情绪”的老人引起记者注意。这位独居老人因意外膝伤而暂时丧失了自理能力。今年1月她住进了长风敬老院。对生活失去掌控,让她变得敏感、脆弱。而每当护理员面带微笑查房、送餐,温声细语为她洗脸、翻身,她紧张的情绪慢慢放松下来。老人打算膝伤恢复后不回家了,就在敬老院常住下去。

与长风敬老院情况相似,2024年12月,运营多年的曹家巷长者照护之家经过设施功能升级,改造为专注认知症照料的长风·慧忆家园长者照护之家。

改造前,照护之家建筑面积不足550平方米,而床位多达40张,高龄、失能、失智等不同照护需求的老人混住,难以提供针对性的照护服务。上海慧享福养老服务有限公司总经理王慧说,改造后,照护之家转型专注于认知症照料,床位有所精简,增加了功能空间。比如,将原本的五人间改造为家庭式客餐厅,便于老人们餐后开展康乐活动。

记者观察发现,这次改造将对认知障碍设计的匠心贯穿于每一处角落。厕所房门,配以醒目的马桶形象标记;楼道走廊,通往各功能区均有彩色动线指明方向;卧室床头,日历本一清早被翻至当天日期,帮助老人找回时间知觉……

每收住一位老人,慧忆家园的护理员都会上门评估,并进行为期两周的观察。比如,有的老人习惯卫生间一定要在出门左手边,有的老人穿衣前要赞美一句“今天真精神”……观察期后,护理员们为每个老人总结出一份近10页的个案照护计划。这些点滴细节让家属很感动。

改造之后,慧忆家园的口碑提升了。改造前,养老院床位数40张,入住老人20位;改造后,床位缩减为18张、收费标准更高,但运营两个多月以来已入住老人16位。

选择养老院,老人最在意的是什么?记者调查发现,能提供便捷就医问诊服务、医养结合水平高的机构往往更受老人及家属青睐。但是拥有内设医疗室,或与大医院毗邻的养老机构数量并不多。

益福养老院是一家民办养老机构,共设58张床位。“我们的硬件环境、服务水平都不错,就是医疗成‘短板’。”院长冯建成说,由于没有内设医疗室,老人生病,要电话通知家属,由家属带老人去医院看病,“看一次病就要折腾一天,养老院也爱莫能助。”

“很多人来考察,觉得这里环境优雅、地理位置好,但是看到没有医疗设施就转身不再考虑了。”冯建成提到,益福此前入住率在30%左右,有段时间“整个楼层几乎全空了”。

但是很快迎来转机。2023年8月静安区实施“五床联动”计划,让卫生部门“3张床”与民政部门“2张床”无缝对接。益福养老院成为首批试点机构之一,共和街道社区卫生服务中心在此设点,老人在养老院就能就诊、配药。

益福养老院还与对口的闸北区中心医院签订了协议。老人病情严重可以直接转至中心医院。“以前是一床难求,现在有了直通车。”冯建成说,“五床联动”实施后,直接带动益福入住率,目前达到93%。采访当天就有一位老人签订入住协议。这位76岁老人患脑梗,躺在护理院的病床上。“她儿子前天来养老院考察,我们带他到诊疗室参观,隔天他就把母亲从护理院转来,直接住进养老院。”

据了解,“五床联动”已在静安区全面推开,不仅打破了医养床位转介的壁垒,也为这些养老机构品质赋能。

松江社会福利院探索的是“1+X”医养结合模式,致力于为照护等级3级以上、需要重度照护的老人提供更优质的医疗服务。松江社会福利院院长杨霞静介绍道,“其中的‘1’,是指福利院内设的医疗机构。虽然这是我们的基础,但仅靠自身能力较为薄弱,难以满足老人多样化的医疗需求。为解决这一问题,我们引入‘X’——与属地广富林街道卫生服务中心合作,引入家庭医生工作室,每周安排医生到福利院坐诊半天。同时,还与上海市第一人民医院松江南院(三甲医院)建立了紧密合作关系。”

值得一提的是,松江社会福利院是本市最早一批设立“互联网医院+养老院”的养老机构之一。通过与市一合力打造“云诊室”,老人在“E管家”的协助下,可以实现远程挂号、线上问诊和线上配药。通过互联网医院开具的药品直接寄送到福利院药房,由“E管家”核对后再发放给老人。“这样,老人不出院门就能看病、配药,家属还能同时在线观诊,第一时间了解老人就医情况。”杨霞静说,不仅如此,市一还向福利院医护人员开放内部培训课程,助力提升医护水平。

这一模式直接推动医养资源的共享与互补。记者了解到,目前全市已在156家养老院推广“养老院+互联网医院”。按照《方案》,到2027年,上海将打造100家具备较强医养结合功能的示范性养老机构,实现有内设医疗机构的养老机构开展医疗服务专项培训全覆盖、有条件的机构开展“养老院+互联网医院”全覆盖。

在许多人的观念里都有一道坎:住养老院意味着“子女不孝”。事实上,养老机构的专业护理要比子女照护更为专业。为打破信息壁垒,上海养老机构更加开放,通过“试住”“短托照护”等方式打开大门,让市民有机会深入了解身边的养老机构,消除固有偏见。

90岁老人陈秀清曾比较考察了多家养老机构,后来选择在延吉街道养老院试住。除了硬件。她会悄悄观察护理员表情、老人日常穿戴等细节,当自己发现卧床老人床单没有特别气味、老人们的手指甲剪得都很干净时,她终于放下顾虑,决定签约。

为让试住体验更真实、更完整,有的养老院特地安排新来的老人和已入住老人住在一个房间。73岁的房阿婆有心脏病,她最担心的就是突然发病。在黄浦区老年公寓试住一段时间后,她和“原住民”相处得很好,更重要的是她多了安全感。“只有专业护理才能在关键时刻紧急帮一把。”经和女儿商量,她决定正式入住。

“短托照护”也是一项打开围墙之举。今年年初,全市166家养老机构在去年试点基础上继续推出“春节暖心短托”服务。

记者去年春节在万宏悦馨第一养老院采访时,遇到两位短托老人。一位是患失能失智的76岁叶阿婆,另一位患帕金森症的77岁姚老伯。因保姆回老家过年,他们的家属只能将老人短期托付给养老院。姚老伯的老伴一开始还担心他不能适应,住了几天发现老头子状态不错,胃口也变好了,“其实养老院并没有我们想得那么糟”。今年春节记者再次回访这家养老院时发现,两位老人均已签约入住。

今年春节期间,两位“短托”老人入住松江社会福利院,其中一位80多岁的老太太因腰椎压缩性骨折,生活无法自理。入住福利院后,她得到了专业护理和康复治疗,身体状况明显改善。“今天查房时,我看到她比来时胖了,面色也好多了,”杨霞静欣慰地说,“这也让老太太切实感受到了福利院 ‘1+X’ 医护模式的显著成效。”

养老院服务质量好不好,老人说了算。随着越来越多养老机构打开围墙,老人们走出信息茧房,有人还比较起各家机构的性价比,一些优质养老院得到口耳相传。记者了解到,下一步市民政局将定期开展养老机构满意度评价,探索建立养老机构公众点评机制和口碑指数,将住养老年人的满意度等作为评判的主要因素,真正“问效于民”。